昆明以科技驱动“废料重生”,循环经济链激活产业低碳动能

在云南昆明的武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁基地,厂区绿树环绕、环境清新,颠覆了传统钢铁厂的形象。能源环保部高级调研员廖巨华表示,通过全面推进绿色工厂建设,企业实现了从生产环境到资源利用方式的根本转变。

生产线末端,高炉水渣经精细研磨成为矿渣微粉,作为优质掺合料广泛应用于水泥和混凝土制造。这类矿渣水泥不仅具备耐高温、低水化热和抗腐蚀等特性,还大幅降低了环境负荷。廖巨华指出,基地持续推进绿色低碳循环模式,将高炉水渣、废旧耐火材料及煤气等“废弃物”转化为下游产业的原料或能源。目前,基地已完成六大类固废产品的认证,约20%返用于生产环节,近80%转化为可外销产品。

这一实践是昆明加速工业绿色转型的缩影。2024年,全市一般工业固体废物产生强度持续降低,循环利用成为产业发展的关键路径。

科技赋能正在多个领域显现成效。位于安宁产业园区的中石油云南石化有限公司,管道纵横、设备林立,自投产以来始终保持安全绿色运行,其炼油中间品经深加工形成汽柴油等70余种产品,远销东南亚。但每年3000吨滤渣的处理曾是棘手难题——黏度高、易沉积,回炼难度大。企业通过技术攻关,创新推出“催化滤渣直供焦化”工艺,将滤渣转化为高附加值石油焦,实现环保与经济效益的双赢。公司环保部副主任包永新表示,这一技术突破标志着废滤渣真正实现减量化与资源化。

在昆明,绿色循环不再局限于单一企业,而是延伸为跨行业、全链条的系统工程。例如天安化工依托煤渣、煤泥、磷石膏等副产品,研发磷石膏综合利用技术,实现磷酸分级利用和资源价值全面提升。公司副总经理陈树宏称:“完整的产业链为我们推动绿色技术创新提供了坚实基础。”

园区层面也在积极推进产业协同。2024年1月,云南杉杉年产30万吨锂电池负极材料一体化项目在安宁全面投产,园区围绕新能源电池全生命周期——从正负极材料、电解液到电芯与组件——构建起完整的绿色产业链。据园区负责人介绍,未来将持续优化产业结构,强化绿色供应链管理,提升企业间耦合效应,推动副产品和原材料实现跨企业、跨行业的闭路循环和就近利用。

昆明正在加快构建循环型产业体系,积极探索粉煤灰、冶炼废渣、磷石膏、建筑垃圾等固体废弃物的资源化模式,推动再生资源加工产业集群化、高值化发展,为城市高质量发展注入绿色新动能。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

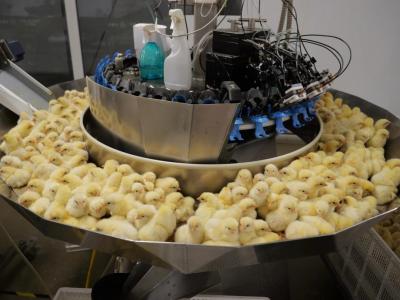

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监