中国力量引领全球AI走向开放与包容新格局

近日,美国《时代》周刊揭晓2025年全球人工智能(AI)影响力人物榜单,多位来自中国的企业家与学者入选,包括华为创始人任正非、DeepSeek首席执行官梁文锋、宇树科技CEO王兴兴、小马智行CEO彭军以及清华大学苏世民书院院长薛澜等。此次中国面孔不仅数量增多,身份类别也更加多元,涵盖“领导者”“创新者”“思想者”等多个维度,展现出中国在全球AI领域日益增强的话语权和创新活力。

这一变化不仅是中国AI产业高速发展、逐步走向国际前沿的体现,也折射出全球技术权力结构正在发生的“去中心化”变迁。在发达国家仍试图通过技术闭源与标准垄断维持其主导地位的背景下,中国以DeepSeek等企业为代表,坚定推进开源技术路线,显著提升了全球AI发展的开放性与参与度,推动了人工智能“技术平权”的进程。

开源生态的繁荣极大降低了技术使用门槛,使得广大中小企业及发展中国家也能以低成本接入先进AI能力,并在此基础上进行本地化创新。东南亚地区正积极把握这一机遇,多国加快AI战略布局。新加坡推出国家AI战略2.0,携手OpenAI建设亚太中心;马来西亚发布AI治理与伦理指南,吸引字节跳动、微软等科技巨头落地;印尼则推出长期人工智能发展蓝图,预计至2030年,AI可为该国经济贡献3660亿美元。这些举措共同显示出全球南方国家正主动摆脱技术依赖,迈向自主创新的新阶段。

在人才方面,中国正逐步构建起“本土培养”与海外回流双轮驱动的人才体系。尽管美国仍聚集大量顶尖AI研究人员,其中华裔科学家占比已达38%,超过美国本土人才的37%。而随着美国签证政策持续收紧,越来越多的人才选择回国发展,推动中国原创科研与产业实践深度融合。梁文锋、王兴兴等本土企业家的崛起,正是这一趋势的生动体现。

中国AI崛起的背后,是一套系统性的创新范式:政策锚定长期主义,支持基础理论突破与产业应用融合,构建从要素驱动到系统赋能的新型支持体系。数据显示,截至2025年8月,中国AI相关企业数量已突破442万家,年内新增超过50万家,反映出良好的创新创业生态。

在技术能力上,中美差距正在迅速收窄。根据斯坦福大学《2025年人工智能指数报告》,双方在大模型性能上的差距已从2023年的17.5%缩小至0.3%。中国凭借开源建设与垂直应用的优势,形成差异化发展路径。例如,阿里通义千问开源模型及其衍生项目数量已超10万,成为全球最活跃的开源社区之一,多款模型获国际权威机构认可。

中国AI的崛起不仅意味着技术能力提升,更体现为一种倡导开放、共享、包容的发展理念。它正在为全球科技治理提供新的范式,也为广大发展中国家提供可借鉴的创新路径。唯有坚持自强与合作,才能共同塑造一个更加公平、可持续的智能未来。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

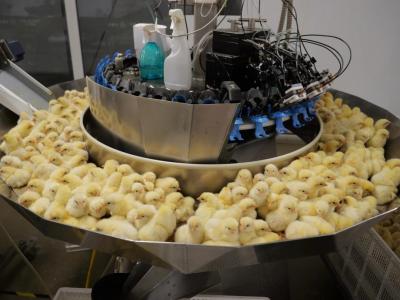

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监