上海举办世界顶尖科学家论坛 搭建全球科研合作桥梁

“如果太阳突然停止发光,按照现有科技能力,人类可以维持多久?”在2025世界顶尖科学家论坛的现场,这个充满想象力的提问引起了埃尼环境先进技术奖获得者约根·卡罗的兴趣。他严谨推演后指出:地球温度将迅速降至零下二三十摄氏度,人类将首先面临严寒的生死考验,存活时间“预计不超过两周”……

10月24日至26日,主题为“未来科学:上海与世界”的2025世界顶尖科学家论坛在上海临港中心举行。这场科学盛会汇集了25位诺贝尔奖、图灵奖、沃尔夫奖、菲尔兹奖等国际顶级奖项获得者,已成为亚洲地区级别最高、顶尖科学家参与最多的国际科学盛会之一。

会场内一面精心设计的“问答墙”引起了科学家们的浓厚兴趣。墙上展示的问题来自公开征集,既有“无意识的宇宙如何诞生有意识的人类”这样的哲学思考,也有“如何协调科研工作与个人生活”的现实关切。这些提问既质朴又深邃,恰如科学探索本身,既源于好奇心的驱动,又直指人类存在的核心命题。全球顶尖学者们认真思考着这些提问,科学在此成为连接人类共同智慧的桥梁。

一、世界顶尖科学奖的中国力量

论坛开幕式上,2025世界顶尖科学家协会奖的颁发成为焦点环节。该奖项于2021年在上海设立,被视作具有诺贝尔奖级别的国际科学大奖,也是全球奖金最高的科学奖项之一。

本届“生命科学或医学奖”授予了康奈尔大学的斯科特·埃默尔与犹他大学的韦斯·桑德奎斯特。这两位生物化学家因在揭示受体膜蛋白转运与降解的核心细胞机制方面的突破性发现而获奖,共同分享1000万元人民币奖金。

“智能科学或数学奖”由斯坦福大学名誉教授孙理察获得,以表彰他在几何分析与微分几何领域的开创性贡献。作为当代微分几何与几何分析领域最具影响力的学者之一,孙理察将精妙的几何直觉与强大的分析工具有机结合,解决了该领域一系列重大难题。

斯科特·埃默尔在获奖致辞中表示:“很荣幸能够成为科学探索队伍中的一员。我们最初只是对细胞如何管理其内部膜系统感到好奇。当这种基础研究最终帮助我们理解和对抗像HIV这样的重大疾病时,这充分体现了基础科学的价值。”

埃默尔与桑德奎斯特——这两位本届“生命科学或医学奖”得主,虽然从未进行正式合作,但他们的研究却构成了一场完美的“科学接力”。埃默尔教授的研究揭示了细胞内部精密的“废物处理与运输系统”——ESCRT通路。早在2001年,他的团队就发现了首个ESCRT复合体ESCRT-I,这一开创性工作解释了细胞如何识别需要降解的蛋白质。桑德奎斯特实验室则独立发现,HIV病毒的衣壳蛋白与宿主细胞的ESCRT通路之间存在精细的相互作用。病毒巧妙地将细胞的清理系统转化为自身复制与传播的“工具”。

基于这项基础生物学发现,全球医药研发获得了重要突破。吉利德科学公司据此开发了来那卡帕韦,成为艾滋病治疗领域的一项革新性成果。

顶科协奖的国际影响力正在持续提升。截至目前,该奖项已成功举办四届,共有12位科学家获此殊荣。获奖科学家们普遍用“惊喜”与“认可”来形容获奖感受。这份荣誉,也成为了连接他们与中国科学界更紧密合作的纽带。

韦斯·桑德奎斯特在获奖后表示:“查阅历届获奖者名单,能够加入这个行列让我感到无比自豪。”

斯科特·埃默尔透露:“我的一位挚友是在西湖畔工作的教授。这次来上海参加论坛与颁奖典礼,不仅让我有机会与众多中国科学家交流,也无疑为美中科学界创造了更多合作机遇。”

二、搭起连接世界的科学纽带

世界顶尖科学家论坛自2018年落地上海以来,一直致力于构建连接全球顶尖科学家的核心平台。本届论坛与上海的联系更加紧密。

一个明显的变化是,今年的系列分论坛均由复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学以及临港实验室等上海本地顶尖高校及科研机构主导。这种深度协作模式表明,顶科论坛不是“孤立举办会议”,而是积极借助论坛契机,构建起融合本地科研优势的创新生态体系。

本届论坛采用“1场主论坛+6场分论坛+10余场延伸活动”的立体架构,既关注宏观议题,又深入专业领域,丰富交流形式,着力打造多层次、高水平的国际学术盛会。六大分论坛涵盖青年科学家大会、生命科学大会、智能科学大会、物质科学大会、临港脑疾病大会和莫比乌斯夜话,针对特定学科和交叉领域进行深入探讨。

作为中国科学界的老朋友,斯科特·埃默尔曾在2002年访问中国,对中国科研的快速发展有着切身感受。他注意到,中国目前在神经退行性疾病研究领域投入巨大,在阿尔茨海默病、帕金森病、肌萎缩侧索硬化症等疾病研究方面取得了令人瞩目的成果。“我相信,未来两代中国研究人员完全有能力引领这一领域的发展。”斯科特·埃默尔表示。

韦斯·桑德奎斯特虽然是第一次来到中国,但也深刻感受到这种联系的力量:“我们在犹他大学的实验室里有众多优秀的中国研究生在从事重要研究。毫无疑问,建立这种联系将推动科学合作的深化。”

2013年诺贝尔化学奖得主迈克尔·莱维特在主旨演讲开场时强调,顶科论坛不仅是一个会议平台,更是一个充满活力、持续发展、融汇科学成果与人文交流的网络。

本届顶科论坛共迎来全球10余个国家的约150位科学家参与,其中包括4位诺贝尔奖得主、4位图灵奖得主,以及16位中国两院院士、百余位中外优秀青年科学家等。

两次获得诺贝尔化学奖的世界顶尖科学家协会指导委员会成员巴里·夏普利斯在论坛上动情地说:“我们理想中的世界,是每个人都能够获得医疗保障的世界。”唯有保持开放、加强合作、汇聚智慧,才能照亮人类前行的道路。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

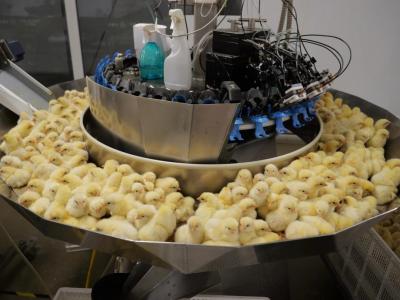

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监