智能机器狗入驻成都管廊 科技助力城市运维升级

在成都日月大道地下综合管廊内,一只银灰色四足机器人正沿预定路线平稳行进。当抵达第17作业区时,它突然驻足,通过头部探测装置识别到地面存在积水隐患,随即自动生成维修指令。几乎同时,监控中心大屏弹出警报,值班人员立即调度维修团队前往处置。

近期,在成都市城管委管廊监管中心推动下,这款智能巡检机器狗首次应用于当地管廊系统,进入试运行阶段。该设备集自动巡检、物资运输、应急响应等多功能于一体,可独立完成预设任务,正式投入使用后将显著提升地下管廊运维效率。

值此试运行满月之际,这款设备展现出哪些优势?又能替代人工执行哪些工作?记者走进管廊一探究竟。

一、24小时不间断巡检 它既是“技术工”也能干“体力活”

记者随工作人员深入地下管廊,只见智能机器狗正沿轨道平稳移动。银灰色躯壳下,四条带轮机械肢灵活运转,遇障碍物时能自主调整路线轻松跨越,动作流畅自然。

“这款设备自重约85公斤,虽外观敦实但移动敏捷,最高时速可达3米。”市城管委管廊监管服务中心信息科负责人褚付强介绍,机器狗不仅运动灵活,还具备40公斤负载能力,支持攀越、自主避障等操作。更关键的是,它搭载自主研发的智能控制系统,无需人工干预即可独立完成任务。

观察可见,机器狗周身配备多种探测设备,如同多双锐利眼睛持续监测周边环境。“这些传感器能识别渗漏、积水、结构裂纹,还可感知设备运行状态与气体浓度波动,任何细微异常都难逃其监测。”褚付强补充,设备最大特点在于可持续工作——支持24小时不间断巡检,当电量不足时会自动返回充电桩补充能源,实现全程无人化作业。

二、提升效率弥补短板 实现运维管理闭环为工作人员“减负”

“地下管廊空间封闭狭窄,传统人工巡检存在明显局限,引入机器狗正是为弥补这些不足。”褚付强解释道,一方面巡检人员长时间在密闭环境作业易出现疏漏,夜间突发状况时也难以快速调配人员;另一方面,地下环境本身不适合人员长期停留。

智能巡检机器狗的投入使用有效解决了这些难题。据悉,设备可按照预设路线执行巡检任务,依托激光测距与视觉导航技术在复杂环境中精确定位与避障,其全天候工作特性确保隐患得以及时发现。特别在应对突发状况时,工作人员可通过远程操控让机器狗先行探查,有效保障人员安全。此外,它还能协助运输器材物资,减轻人员作业负担。

“设备在巡检结束后自动生成检测报告,对识别出的问题创建维修订单并自动分配,全程跟踪处理进度与结果。这种‘风险早发现—任务快处置—结果可追溯’的运维管理模式,极大提升了工作效率。”褚付强表示。

三、适用三大运用场景 可承担90余项巡检任务

“智能机器狗的多种功能使其适用于丰富场景。”褚付强说明,在智能巡检方面,它是细致的“检查员”,通过多传感器融合与AI算法,实现管廊环境与设备的智能监控。无论是渗漏、积水还是结构裂缝,都能准确识别,“目前可完成90余项巡检任务,覆盖九成以上需求。”同时它还能兼任“运输员”,记者注意到设备配备可拆卸货箱,在巡检途中可携带维修工具、备用部件等物料,避免人员往返奔波,并能根据维修人员实时需求精准配送物资。

在应急处置场景中,它能率先进入危险区域,通过实时视频回传与热成像扫描,将火灾点位、气体泄漏程度等现场数据同步传回指挥中心。面对有毒气体泄漏等高危状况,可替代人员进入风险区域执行勘察任务,大幅降低作业风险。

“机器狗的运用不仅提升运维效能,更为行业提供了可借鉴的实践经验。”褚付强透露,未来将持续推进智慧管廊建设,探索更多新技术装备,用科技创新守护城市地下脉络。

四、空中无人机 水下无人船 多项“黑科技”助力城市精细化管理

事实上,成都城市管理领域的科技应用远不止巡检机器狗,多项创新技术正赋能城市治理体系。

例如AI城管虚拟助手“小城”,如同一位“数字管家”,随时响应市民咨询与投诉,提供一站式服务;5G智能监控机器人能实时监测垃圾清运点满溢状况,自动抓拍违规堆放行为;无人机则通过空中巡査,对楼顶违建等问题进行勘察取证。

在桥梁检测领域,搭载先进声纳系统的无人船可探测桥梁基础冲刷状况与水下结构病害,生成三维图像。结合配备高清摄像与AI识别系统的无人机,形成“空水一体”的立体检测网络,对梁体表观、支座状态、桥墩基础等数十项指标实施全面检查。

据市城管委透露,后续全市城管系统将继续深化技术应用,以更多智能化手段提升城市治理水平,从地下管廊到城市街巷,全方位保障城市安全、有序、高效运行。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

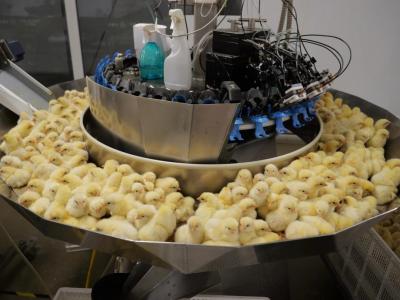

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监