科产融合育新林 东台智造跃升记

当创新“养分”融入实业“沃土”,江苏东台正悄然孕育出一片生机勃勃的产业生态林。

在这里,科研理念与产业实践紧密交织,实验室里的灵感火花迅速转化为生产线上的成熟产品,形成从“萌芽”到“成林”的完整成长路径。

一、“雨林生态”滋养创新策源力

在江苏伟龙意程的研发空间里,技术带头人胡志山全神贯注,操作着一款体积小巧却功能强大的检测仪器。这个外形简约的设备,是新一代飞行时间传感器,它突破了传统大型检测装置的局限,尤其在对透明材质的识别上展现出独特优势,解决了工业视觉领域的一个长期难题。

在世目防护的检测中心,研发主管文炜展示着一款采用水性环保材料制成的超薄防护手套。他自豪地解释道:“这不足一毫米的厚度,既保留了医疗手套的贴合感,又具备了工业防护的耐用性。这项我们与高校合作研发的技术,推出后迅速获得了国际市场的认可。”

这种将学术智慧与产业需求紧密结合的模式,构成了东台特有的创新氛围。企业主动对接科研机构,学者深入理解市场诉求,两者共同播下创新的种子。

二、“数智基座”锻造产业新动能

在东台,数字化与智能化正为产业发展注入全新活力。

走进晶澳科技的制造车间,自动化设备有序运转,无人搬运车沿预定路线平稳行进,员工主要负责流程监控与系统管理。整个生产体系通过数据互联,实现了全流程的可视化与精细化管控。

“智能化改造不仅提升了产出效率,更重塑了我们的竞争内核。”企业相关负责人指出,这条智能产线的能耗指标明显优于行业平均水平,为企业迈向更高发展水平奠定了坚实基础。

东台在推进产业数字化过程中,注重分类施策:对新引进项目,从初始规划阶段就嵌入智能理念;对已有企业,则提供阶梯式升级方案。通过专业评估,为不同企业定制个性化转型路径。

面对中小型企业在转型过程中的种种顾虑,当地推出了经济实用的改造选项;对已具备一定实力的优质企业,则鼓励其开展更深层次的系统整合,打造行业示范。

数字技术与传统制造的有机结合,释放出显著效益。以头灶镇的纺织企业为例,数千台设备实现联网运行后,单名员工可照管百余台机器,产出水平成倍增长,人力开支与能源消耗则大幅下降。

目前,东台已实现第五代移动通信网络全域覆盖。尤为关键的是,工业互联网节点已接入近九千家企业,标识注册与解析量均达百亿规模,为跨环节协作与全链条管理构建了坚实底座。

三、“冠军梯队”涵养创新活力源

在这片适宜的环境中,一批具备核心竞争力的企业正加速成长。

在和信石油机械的新建厂房内,一条面向深海作业的特种钻具涂层产线正在紧张调试。公司总经理赵钧羡表示,他们与合作院校共同开发的特殊防护材料,能让钻具在恶劣工况下的使用寿命提升数倍,而成本仅为国外同类产品的一部分,这项技术使企业跻身全球少数掌握该技术的厂商行列。

“这不仅是工艺上的进步,更为我们打开了国际高端市场的大门。”他补充道。这家从基础零部件起步的公司,如今已成为产品销往数十个国家的重点技术企业。

和信的成长历程,是东台系统培育优质市场主体的一个例证。当地建立了分层次的企业培育机制,形成从初创到领军的有序发展梯队。多家企业获评省级以上创新型企业称号,构成了活力迸发的企业集群。

溱东镇的不锈钢企业短短数年间实现了从创新初企到国家级重点企业的跨越;世目防护的自有品牌产品占据绝大部分销售额,销往世界各地……

东台通过多层次、立体化的培育体系,在微观层面支持企业建设技术平台,在中观层面促进行链式创新,在宏观层面推动各类要素充分互动。各镇区与相关部门协同发力,为不同企业提供定制化服务。

“现在企业从被动接受转为主动争取,这反映了创新已成为他们的内在追求。”一位长期服务企业申报的工作人员如此感慨。这种自发生长的创新意愿,正是东台推动科研与产业融合最可喜的收获。

如今,穿行于东台的各类制造基地,随处可见技术创新与生产实践相互促进的生动场景。东台的实践印证了一个道理:只要营造适宜的环境,让创意与实业相互滋养,产业的繁茂森林便会自然形成。

面向未来,开拓前行。

在东台这片充满活力的土地上,高质量发展的新叙事正在持续书写。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

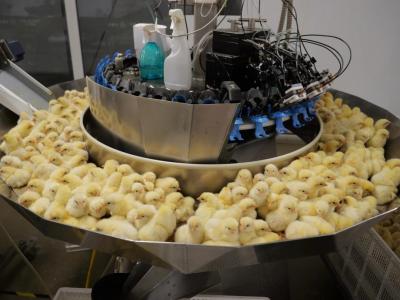

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监