中国AI崛起:从技术追赶到生态引领的全球范式转变

DeepSeek的破圈意味着什么?

中国AI产业正迎来一场由内而外的范式革命。以DeepSeek为代表的创新力量正在改写全球人工智能竞争格局——这家由梁文锋领军的科技企业,仅凭百人团队就打造出具有国际影响力的开源搜索系统,其开放共享的发展理念犹如一剂清醒剂,让长期被封闭生态垄断的AI产业开始重新思考技术伦理与发展路径。

这场静悄悄的技术革命背后,折射出中国人工智能发展的三个显著转变:其一是创新模式的跃迁,中国企业正从技术跟跑者转变为规则制定者,DeepSeek通过开源策略构建的技术共同体,打破了"算力军备竞赛"的固有认知;其二是产业生态的重构,当传统IT巨头纷纷接入这套开放体系时,预示着以技术垄断构筑的商业护城河正在瓦解;其三是全球影响力的升级,中国方案正在为发展中国家提供可负担的智能化转型路径。

值得玩味的是,这种突破并非依靠资源堆砌,而是源于持续的技术积淀与创新自信。在深度学习框架、自然语言处理等关键领域,中国科研团队已经完成从量变到质变的技术跨越。DeepSeek等企业之所以能快速破圈,正是建立在这样深厚的创新土壤之上——不盲从西方技术路线,而是立足实际需求开展原创性探索。

这种开放创新的发展范式正在产生涟漪效应。一方面,它降低了全球AI应用门槛,让更多国家能够共享技术进步红利;另一方面,其展现的"协作共赢"理念,为陷入零和博弈的全球科技竞争提供了新思路。当传统巨头开始重新审视其封闭策略时,中国人工智能产业已经在这场没有硝烟的竞赛中,以独特的东方智慧开辟出新的赛道。这不仅是技术路线的胜利,更是发展哲学的超越。

DeepSeek的发展具有深厚发展底蕴

近年来,中国在人工智能领域的研究成果呈现爆发式增长,学术论文发表量持续领跑全球。这一现象绝非偶然,而是中国科技实力系统性提升的必然体现。在全球化竞争的浪潮中,中国AI企业已展现出与国际科技巨头同台竞技的硬实力。

当前,全球人工智能发展已形成多元并进的格局。海外科技企业推出的GPT、Gemini等大模型引发广泛关注的同时,中国科技公司也相继推出元宝、豆包、盘古、通义等具有自主知识产权的智能产品。这种百花齐放的局面,标志着AI技术发展进入了一个新阶段。

中国人工智能产业的快速崛起,离不开前瞻性的政策引导。早在2015年,国家就将人工智能纳入重点发展规划,通过十年的持续投入和培育,形成了产学研用深度融合的创新生态。这种政府引导与市场驱动相结合的发展模式,为技术创新提供了肥沃土壤,使中国在全球AI竞赛中实现了从跟跑到并跑的跨越。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

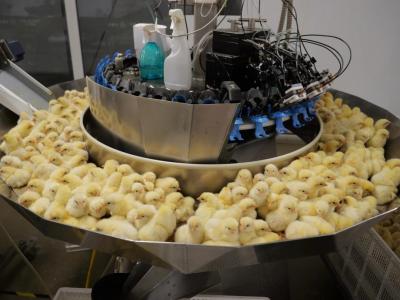

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监