芯片技术迈入“立体集成”时代,突破传统性能瓶颈

近年来,芯片制造行业在持续缩小元件尺寸的过程中,逐渐逼近物理极限。一项创新性研究通过改变芯片结构设计,绕过了长期制约计算能力提升的障碍,为未来电子产品的环保制造开辟了新方向。

自上世纪中叶起,提升电子设备性能的主要途径是不断缩小晶体管体积,并在单位面积内集成更多元件。这一技术演进路线曾被业界广泛认同的“摩尔定律”所描述,即芯片上可容纳的元器件数量每年成倍增长。然而,该趋势约在十年前开始趋缓。来自沙特阿卜杜拉国王科技大学的李晓航团队提出,应对挑战的新思路可能在于改变芯片的构建维度——从平面扩展转向立体叠加。

研究团队成功研制出具有41层独立半导体结构的立体芯片,每层之间通过特殊隔离材料实现电气分离。这种叠层设计的总高度达到以往产品的近十倍。在验证阶段,科研人员制备的六百个样品均表现出稳定的工作特性与良好的一致性,部分叠层芯片已能实现数据处理与信号感知等基础功能,其综合性能可与常规平面芯片相媲美。

李晓航指出,这种新型叠层工艺的能耗显著低于传统制造方式。团队成员、曼彻斯特大学教授托马斯·安东尼奥补充说明,该技术未必直接应用于超级计算机领域,但若能推广至智能家居设备与便携式医疗仪器等消费级产品,将有效降低电子信息产业的碳排放,同时通过增加叠层数量持续提升设备功能。

关于立体芯片的发展潜力,安东尼奥表示:“理论上层数可以无限增加,这需要持续的技术攻关。”普渡大学穆罕默德·阿拉姆教授则指出,散热管理仍是实际应用中的关键难题。他形象地比喻,多层芯片如同穿着多件保暖外套进行散热,每增加一层都会加剧温控挑战。阿拉姆认为芯片耐受温度需从现有标准提升三十摄氏度以上才能满足商用需求,但他同时肯定,在可预见的未来,“垂直发展”将是推动电子技术前进的重要路径。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

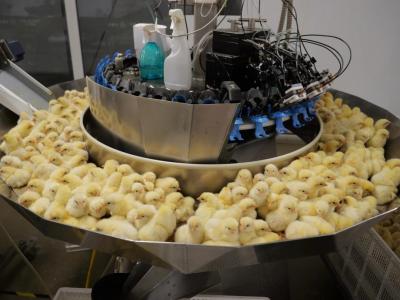

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监