中国科大突破毫秒级动态成像,揭示神经突触传递新机制

近日,中国科学技术大学毕国强教授团队在《科学》杂志发表了一项具有里程碑意义的神经科学研究。该团队历经十五年持续探索,成功开发出毫秒级时间分辨冷冻电镜技术,首次完整捕捉到突触囊泡在神经传递过程中释放与回收的动态结构,并据此提出全新的“亲吻-收缩-逃逸/融合”模型,为长达半个世纪的学术争议画上句号。

人类大脑中数百亿神经元依靠突触间的信号传递实现复杂功能,而突触囊泡作为神经递质的载体,其释放机制一直是领域内的核心问题。自上世纪70年代以来,科学界围绕其过程形成了“全融合”与“亲吻-逃逸”两种对立假说,但因该过程在毫秒时间与纳米尺度内完成,传统技术难以捕捉瞬时结构变化,争议长期悬而未决。

为突破这一瓶颈,毕国强团队联合国内外科研力量,创新融合光遗传学控制与投入式快速冷冻技术,实现了对神经元活动过程的毫秒级“动态定格”。实验通过在神经元中导入光敏蛋白,利用激光精准激发动作电位,随后在设定时间点将样品瞬间冷冻固定,从而在囊泡释放的不同阶段获取结构快照。

通过对上千套三维结构数据的系统分析,研究团队揭示出囊泡释放与回收是一个包含三个连续阶段的动态过程:囊泡首先与突触前膜建立纳米孔道连接,随后迅速收缩为体积减半的小泡,最终多数囊泡以“逃逸”方式回收再利用,少数发生完全融合。这一中间“收缩”阶段的确认为理解神经信号高效传递的结构基础提供了关键证据。

该研究不仅解决了神经科学领域的关键争议,也为探索脑功能机制及相关疾病研究开辟了新路径。同时,这项时间分辨冷冻电镜技术平台的建立,为观测病毒入侵、细胞分泌等其它快速生命过程提供了创新方法支撑。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

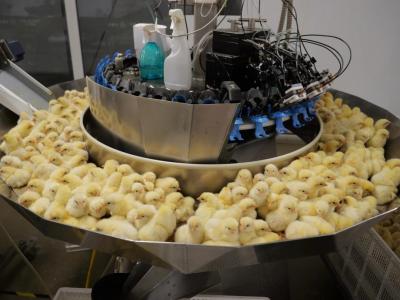

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监