智慧农业悄然变革,数字技术让种田更轻松

八月稻浪翻涌,杭州径农家庭农场里的500亩水稻正处在生长的重要时期。如今,科技的力量正在悄然改变这片土地上的耕作方式,让农业逐渐告别“看天吃饭”的传统。

田间矗立的智能虫情测报灯,能够自动捕捉害虫并实时生成预警——这些信息会第一时间推送到农户的手机上,帮助他们及时采取防治措施。“以前全靠人往地里跑,稍晚几天虫情就可能失控,”种粮大户老骆一边滑动手机上的虫情分析图一边说。现在,褐飞虱、稻纵卷叶螟等害虫的数量和变化趋势在屏幕上一目了然。

据浙江托普云农的算法工程师吴弘洋介绍,这类智能设备能够通过算法预测害虫爆发的高峰期,实现从“事后灭虫”到“提前布防”的转变。这项技术的成熟并非一蹴而就。公司董事长陈渝阳回忆,早在2012年,团队就购买了十台大冰箱用于储存采集到的害虫样本,以训练AI识别模型。多年来,企业与农业农村部下属单位及多家科研机构持续合作,不断优化这一系统。

如今,智能测报灯已升级到第八代,不仅能诱捕害虫,还能自动识别虫类并统计数量,连续三年在全国农技中心的设备评测中蝉联第一。

农业的另一项变革来自于AI“新农具”。在浦江的一个葡萄园里,专家陈青松戴上一副AR智能眼镜,眼前立刻显示出需要疏果或存在病害的果实——过密的果粒、畸形果、病虫果等都被系统实时标记。原本需要多年经验才能做出的判断,现在只需跟随光影提示抬手操作,瞬间即可完成。

科技还以更亲切的方式融入农业日常。不识字的农户只需对着手机问:“小稷,辣椒得了根腐病怎么办?”“问稷”智能体便会通过语音和图片提供详细的防治指导。以往令人头疼的生产难题,如今只需一句话或一张照片就能得到解答。

陈渝阳表示,企业已将自研的农业大模型免费开源,希望吸引更多人参与到农业数字化进程中。

从实验室走向地头,科技正在细微处释放温度:老农直起了常年弯腰查看虫情的背,新手通过智能设备获得了老把式的经验,年轻人用手机轻松管理着百亩农田。这些变化揭示出农业的新面貌:汗水不再是丰收的唯一代价,智慧正悄然改写传统的农耕叙事。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

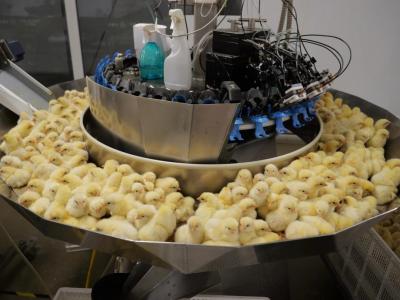

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监