科技"织"就新生活:嘉善创新材料即将量产应用

在浙江大学智能建筑实验室里,科研人员正在测试一种革命性的智能玻璃材料。这种由杨国坚研究员团队研发的电致变色玻璃,能通过电流精确调节透光率和隔热性能,展现出令人惊叹的光学特性。

"传统电致变色玻璃依赖复杂的磁控溅射工艺,不仅设备投入大,生产成本也居高不下。"杨国坚解释道,"我们创新性地采用聚合物材料和卷对卷涂布技术,在保证性能的同时将成本压缩了近一半。"这项突破性技术不仅大幅提升了变色响应速度,还能根据需求灵活调整光学参数,为绿色建筑提供了更经济的智能解决方案。

目前,该团队正致力于优化材料的耐久性和稳定性,推动这项创新技术从实验室走向产业化应用。

在祥符荡创新中心的支持下,这项创新技术已迈出实验室,成功完成首轮融资并进入产品验证关键期。"我们正在攻克大面积制备工艺的难题,重点验证产品的环境适应性和长效稳定性。"杨国坚透露,"目前已与多家行业领军企业展开合作洽谈。"

从最初的概念验证到如今的产业化探索,这项技术的成长离不开完善的创新生态。"当地政府提供了从政策扶持到资源对接的全方位支持,真正实现了'好技术不愁转化'。"杨国坚感慨道。在嘉善县和西塘镇构建的科技成果转化体系中,科研团队可以心无旁骛地专注于技术创新,而产业化路上的各种挑战则由专业平台来协同解决。这种产学研深度融合的模式,正在为更多实验室成果架起通往市场的桥梁。

嘉善构建的创新生态为科技成果转化注入了强劲动能。"实验室阶段的创新项目往往面临独特的工艺挑战和个性化问题,"当地招商服务负责人表示,"我们建立了快速响应机制,组织专业团队为每个项目提供定制化服务。"通过模糊学科界限、打破部门壁垒,嘉善让科研人员能够专注于技术攻关,而将产业化过程中的各类难题交由专业平台协调解决,真正实现了从实验室到生产线的无缝衔接。

在祥符实验室的中试车间,一组创新性的生物材料正在成型。科研人员通过引入稀土元素改良工艺,成功制备出兼具轻量化和高强度的蛋白纤维材料。

"我们在仿生纤维制备过程中创新性地融入了稀土改性技术,"项目组成员孟令鹏解释道,"这不仅大幅提升了材料的力学性能,还保留了天然蛋白的轻质特性。"这种直径仅数微米的新型纤维,展现了优异的强韧比,为生物基材料开辟了新的应用可能。

科研突破是一个持续积累的过程。祥符实验室在生物材料领域取得系列技术突破,其研发的新型蛋白纤维抗拉强度突破500兆帕大关。团队不仅实现了稀土改性蛋白纤维的连续化生产,还成功将传统蚕丝与人工蛋白纤维混纺,获得公斤级复合纱线。

"我们正与头部运动品牌合作开发新一代运动鞋材,"项目负责人透露,"这种兼具轻盈与高强度的创新材料,将为运动装备带来革新性突破。"目前,相关产品已进入产业化准备阶段。

科技创新的价值最终要由市场来检验。稀土蛋白纤维的产业化之路,生动诠释了科研与产业深度融合的发展模式:前端聚焦核心技术突破打造竞争优势,中端通过工程验证扫清量产障碍,后端对接市场需求实现商业价值,形成"实验室-中试线-生产线"的完整创新闭环。

嘉善深谙创新生态建设之道,着力打通成果转化的关键堵点。通过搭建技术评估、工程验证、产业孵化三大支撑体系,推动产学研深度协同。截至目前,当地已促成科研机构与企业共建44个联合实验室,开展174项技术合作,累计转化科技成果近600项,合作金额突破3亿元。这种"政产学研用"五位一体的创新模式,正在释放出强大的协同效应。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

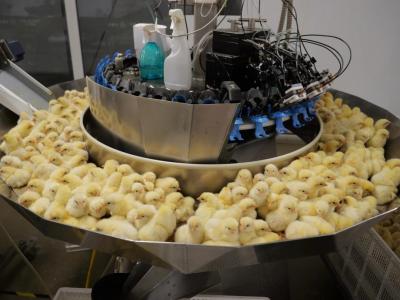

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监